人間拡張学講座

人に寄り添い、人を高めるシステムの研究

装着型センサ、ロボット、VRなどの技術や、人の感覚・運動・心理の働きのモデル化により、「人に寄り添い、人を高めるシステム」の研究を行っています。

教員紹介

- 持丸 正明

- MOCHIMARU Masaaki / 客員教授

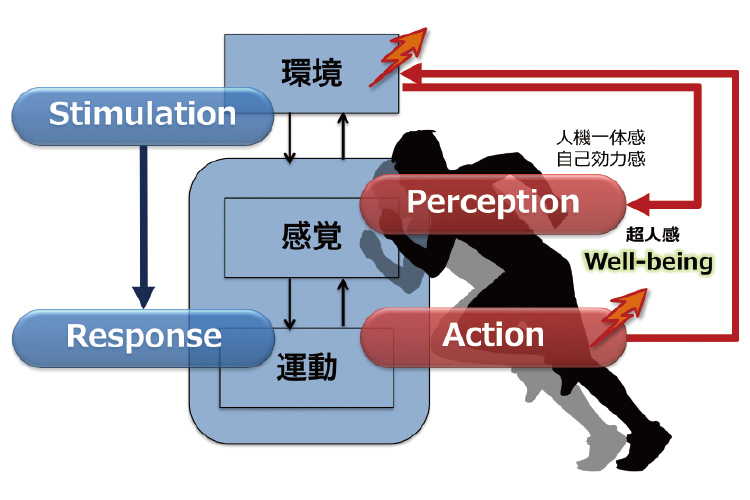

人間拡張学とは、人にセンサ、VR・AR、ロボットなどが寄り添うことで人の心身の機能を高める技術の体系です。本講座では、人が環境から刺激を受けて反応する受動的モデル(Stimulation-Response)ではなく、拡張した能力で人が自らの行為で環境を変え、その変化を知覚する能動的モデル(Action-Perception)に基づいて、身体能力や継続意欲、認知能力を高めるための技術を研究します。

人間拡張学講座は、柏IIキャンパスの産総研・柏センター内に設置され、産総研・人間社会拡張研究部門所属の3名の研究者が客員教授として指導に当たります。介護や健康、労働場面で役立つ技術を企業や医療機関などとの連携を通じて具体的に研究します。また、スポーツ・音楽・ゲームのパフォーマンス向上の研究にも取り組んでいます。

- 村井 昭彦

- MURAI Akihiko / 客員准教授

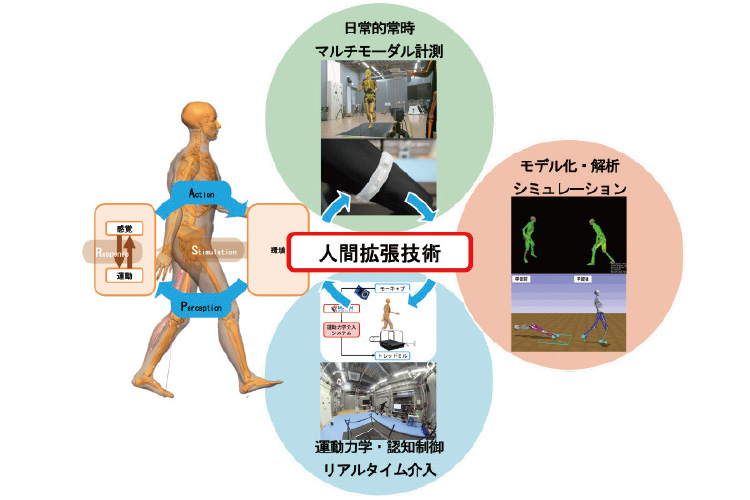

ヒトのインタラクションをデザインすることで運動・感覚能力を拡張することを目指し、①日常常時マルチモーダル計測、②モデル化・解析・シミュレーション、③運動力学・認知制御・リアルタイム介入の研究を進めます。

①では機械学習による画像認識を用いた運動計測技術やフレキシブルセンサを用いたウェアラブルデバイスの開発、②ではバイオメカニクスによる筋骨格モデルの運動力学解析や深層学習を用いた筋骨格運動生成技術の開発、そして③ではロボティクスによる環境の運動力学・認知制御によるリアルタイム介入に関する研究を進めます。そしてこれらをリアルタイムに回しヒトの状態を変容させることで、人間拡張を実現します。

- 吉江 路子

- YOSHIE Michiko / 客員准教授

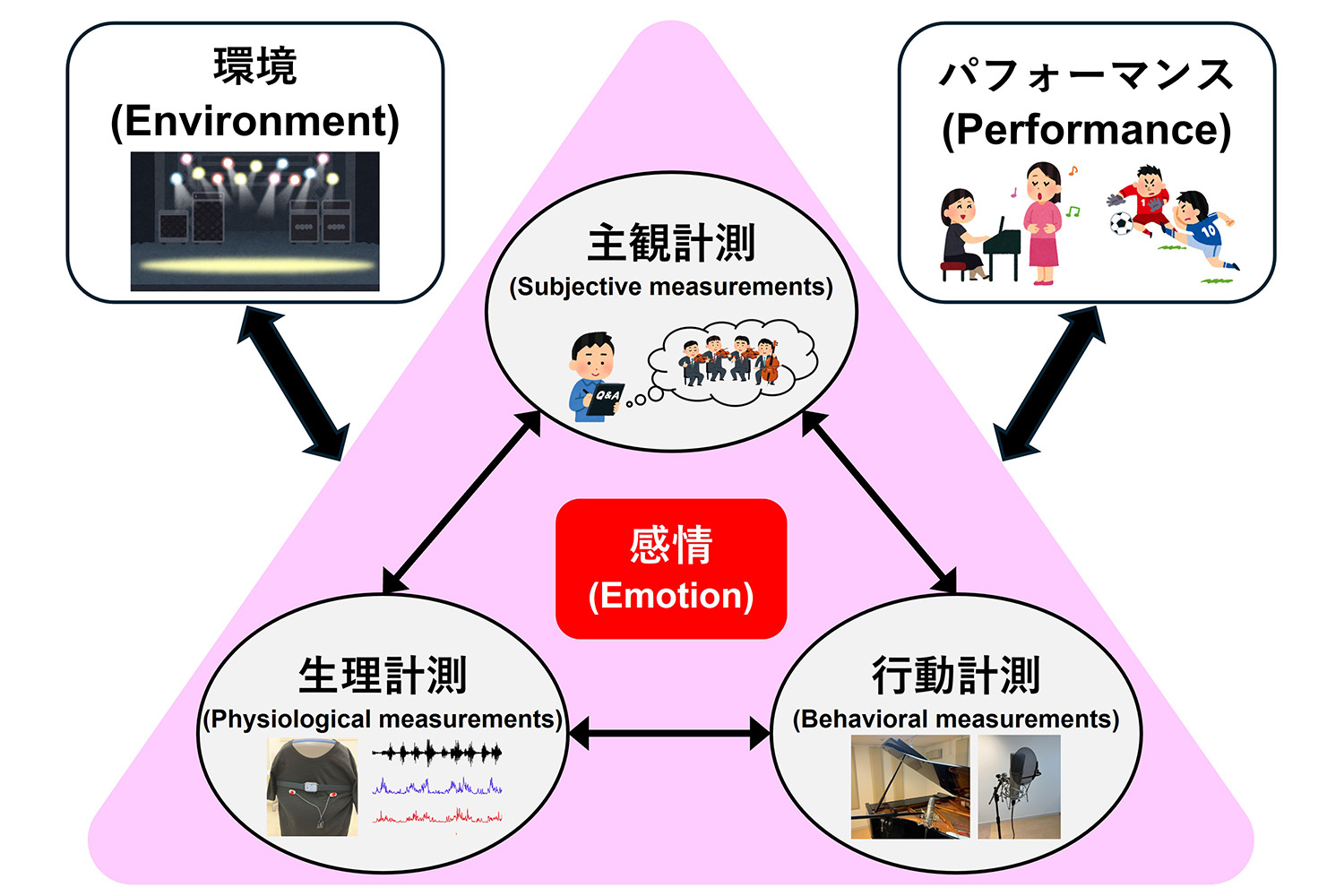

環境はさまざまな感情を喚起し、感情は行為に影響を与えます。例えば、聴衆・観衆の存在によって、演奏者やスポーツ選手にパフォーマンス不安が喚起されると、重要な局面において失敗が生じることがあります。これを踏まえ、音楽演奏やスポーツ等のスキル動作に着目しつつ、感情が行為に与える影響の背後にある心理生理学的メカニズムを研究しています。研究手法として、主観計測(質問紙法、半構造化面接法等)、生理計測(自律神経活動、筋活動、脳活動等)、行動計測(運動・芸術パフォーマンス等)を用いています。こうした研究を通じて、日常生活中に感情状態を調節し、最高のパフォーマンスを実現する人間拡張技術の開発を目指しています。